绕不开的俄罗斯情结

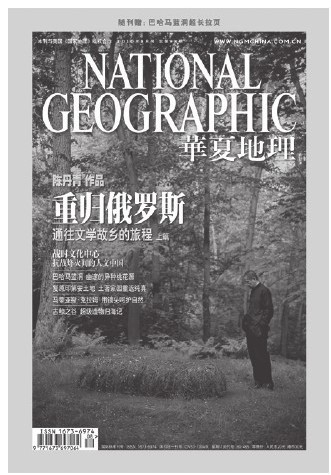

窦文涛:承蒙丹青兄送我一本《华夏地理》,封面是他低头在托尔斯泰墓前凭吊的照片,拍得很美。

陈丹青:我不愿意上封面,但他们说文章标题是《托尔斯泰的故乡》,你又真的到了墓前,你得放上去。后来我看人还比较小,算了,就这样吧。

梁文道:托尔斯泰这个墓太牛了。

窦文涛:就是一片绿色的灌木。

梁文道:是草吗?

2010年,陈丹青应《华夏地理》杂志邀请,前往俄罗斯,归来后写了题为《重归俄罗斯——通往文学故乡的旅程》的文章。图为陈丹青在托尔斯泰墓前凭吊。托尔斯泰在图拉市郊拥有一座巨大的庄园“亚斯纳亚·波利亚纳”,俄语意为“明亮的林中草地”。遵照其生前遗嘱,托翁死后被葬在庄园这片林中的空地上,周围没有碑石,没有雕像,没有殿堂。

陈丹青:是一座生态墓,比桌子稍窄,不知用什么办法浇制成的,是我见过的最朴素的墓。我到彼得堡的时候,在一座修道院旁边见到一所著名的墓园,里面有柴可夫斯基的墓、鲁宾斯坦的墓、穆索尔斯基的墓,那个时代最重要的文艺家的墓有二十多座。墓园里古树参天,跟我在德国、法国看到的公墓是一样的。这时我就想起,托尔斯泰的墓在他老家一片孤零零的树林里。后来我发现,他的墓之所以建得这么朴素,是他本人的意思。小时候,他听大人讲过一个神话,在那块草地上可以找到一根魔棍,当时他便说死了要葬在这儿。原本儿童时代的一个念头,结果八十多岁死了之后还真葬在了这里。

窦文涛:我看了你写的文章,发现你的精神还浸淫在托尔斯泰那个世界里,对俄罗斯的那种情结,说句不好听的,就是意淫俄罗斯嘛,哈哈哈!此情仍在,我的天!

陈丹青:我以为不在了,结果去了以后,还在(笑)。我们五十年代出生的这伙人都有俄罗斯情结,文道会不会觉得惊讶?

梁文道:没有。我从知识、理性上能够理解俄罗斯情结,但从感性上缺乏共情。我在台湾、香港也读过一些俄罗斯文学,只是俄罗斯跟这两地关系太远了,我们不熟悉。对我们来说,可以跟内地人心目中的俄罗斯相类比的,大概是美国和英国。比如说,托尔斯泰影响了你们的文学观、世界观,而海明威、福克纳影响了我们的世界观、文学观。

窦文涛:丹青兄,可是把托尔斯泰读了七遍的人!

陈丹青:没有七遍,是五遍。应该说我在我的同代人当中,算是比较早的洗掉俄罗斯情结的人。过去三十多年我哪个国家都想去,就是没有想到去俄罗斯。我在绘画上比较早地摆脱了俄罗斯的影响,反而受欧洲的影响更大。实际上,青少年时代我就跟俄罗斯那套开始告别了,告别以后去了美国,一下打开了眼界,再次想到俄罗斯的时候,已经是在一个更大的框架下去想了。但是这次去俄罗斯,我才发现那个情结仍在。目前我们能知道的关于俄罗斯的消息都是时事、政治、社会、民族的情况,我对这些不感兴趣,我感兴趣的是俄罗斯和西方到底是什么关系。我小时候一直误解俄罗斯就是西方,长大后,才明白俄罗斯是俄罗斯,西方是西方,欧洲是欧洲。

对俄罗斯的热情,冷却很久了。长住纽约,走访欧陆,到底使我渐入理智,回看俄罗斯。这些年几乎每岁去到西欧,去过,还想再去,可是老画友一拨拨结伴访俄,归来倾谈,我有心听着,并不热切地想去看看。叶利钦或普京的新俄消息多是政事,看了几部解体后的俄国电影,还是大好,而且大气,俄国佬究竟厉害。那部一以贯之的长镜头所拍摄的《俄罗斯方舟》最是回肠荡气,结尾,盛装的旧俄人群滔滔煌煌步出宫廷,忽然是彻骨寒冬,历史的长夜……“在俄国,俄国失去了俄国”,某日读到,自以为懂得了,然而电影、诗,以至文学,便是俄罗斯吗?我已学会审慎分辨:文艺归文艺,国家是国家。

起程前夜,自己也有点诧异:我将托尔斯泰七册长篇汉译本塞进行囊:高植翻译的四卷本《战争与和平》,周扬、谢素台合译的上下册《安娜·卡列尼娜》,汝龙翻译的《复活》。这些周正的汉译旧版在五十年代上市,1978年左右再版,沿袭早先的朴素版式。我买齐了,珍藏着,如今纸页苍黄,并排存放在我从纽约携回的小古董桌屉间。上一回重读,第四遍,及今快要十六七年了,时在四十岁;初读,那是太早了,十四五岁,“文革”期间。

出于难以申说的理由,中年后几乎丧失了阅读小说的兴味。十余次欧洲行,也从未携带某国文学的译本以助游兴。阅读托尔斯泰却是我耽溺的积习,为解说这积习,怕要写长长的论文。我只顾再三再四读,每次临到读完,竟起感伤:幸福完结了。欧美小说各有光华,不过哪里还能读到这般从容不迫、丰饶厚重的旧俄文学?普希金,那是另一位莫扎特;陀思妥耶夫斯基,没办法,我总难汇聚重读的勇气;唯托尔斯泰,今次我将第五遍钻进他的大部头吗?那存放旧俄小说的桌屉犹如老窖,久藏着,是留给自己老来的礼物,慢慢享受……阅读乃私人之事,论及文学,似乎仅托尔斯泰便足以赏我辽阔无边的文学版图。