埔里的两兄弟

有位摄影同好放弃台北报社的差事,跑到台湾中部的埔里农村落户,娶妻、生子、养鱼、种田,彻底弃文从稼。我到山城找题材,没处打尖过夜,只有硬着头皮叨扰这位从不麻烦别人,而别人也就不敢轻易求助的现代隐士。在那不折不扣的清平陋居安了一宿,我便道谢告辞,虽是匆匆过路,却带走了几张有感而发、借影抒怀的照片。

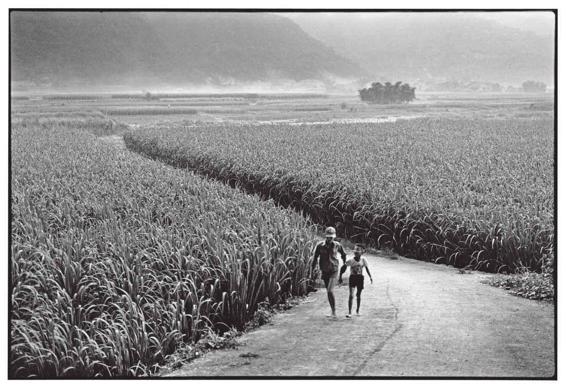

友人那将就盖成的砖房,门前是塘鱼池,后方的茭白笋田远至山边。埔里的茭白笋名贯全省,笋身洁白细嫩,又有“美人腿”之称。我的目的地是翻过山头的另外一个村落,朋友寡言,我也哑了口,与其默默坐等迟迟不来的晚餐时分,不如到附近走走。独自一人走进快采收的笋田,童年的农事经历顿时涌上心头。回忆中的酸楚都已酝酿成蜜,唯独一件事让我如今想到还是胆战心惊。

那年我还在读小学,是几年级已记不太清楚,刚学会骑脚踏车的印象倒是鲜明。我踩着脚踏车越过窄小的田埂,要到镇郊的外婆家传话。小我六岁的六弟硬是跟在后头追,个子那么小,一会儿就上气不接下气地喘个不停,直嚷着要我停下来载他。

还没载人经验的我壮胆一试,答应让他边跑边跃上后座,没想到打赤脚的他竟让车链将大脚趾绞进了齿轮的铁牙当中,鲜血就像他额头的汗那样涔涔流下。弟弟的惨叫声至今依然晰亮,我慌得如同千斤重担坠压身上,连车带人瘫在地上。后来硬是振作起来,使出全身气力扛起脚踏车,扶着单脚撑跳的弟弟,半步半步地挨到回家。

从回忆中抽身而出,恰好就看到一对小兄弟迎面而来。哥哥挽着弟弟的手,再自然不过的呵护模样,温暖了正在感伤的我。人要受伤才会长大,也才会懂得宽恕啊!

那天晚上,我和主人说了打相识以来最多的话,都是关于过去的,不曾想到未来。

南投县埔里镇,1979