第四章 社会组织:上限未定(第10/11页)

能量获取失去对城市规模的影响

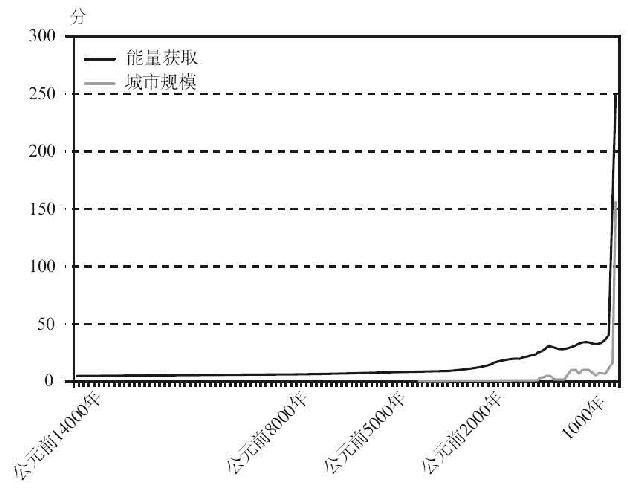

总体而言,能量获取历史的图形(见图2.5)与城市规模–社会组织的图形(见图4.1),在一定程度上是相同的。两者都在冰期结束后增长非常缓慢,在公元前最后几千年开始加速,然后在公元19世纪和20世纪呈爆炸式增长。在两幅图中,在过去10 000年间,西方的分数在大部分时间都高于东方。然而,两幅图中的差异也如相同处一样引人注目。

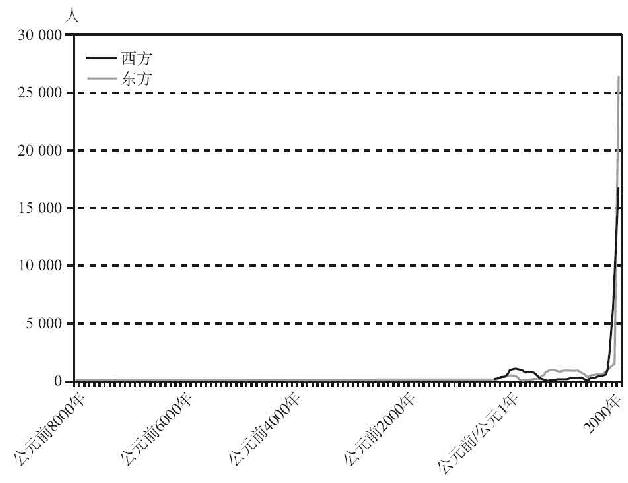

图4.1 公元前8000~公元2000年东方和西方最大的城市的规模

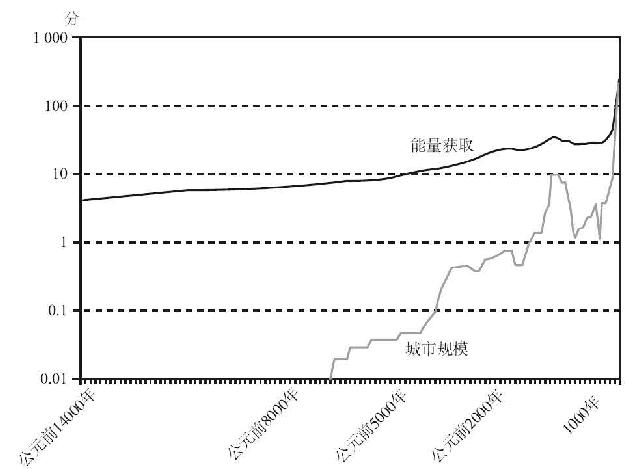

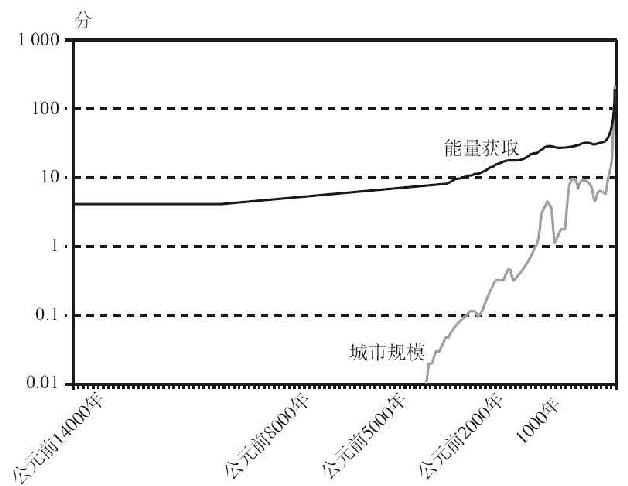

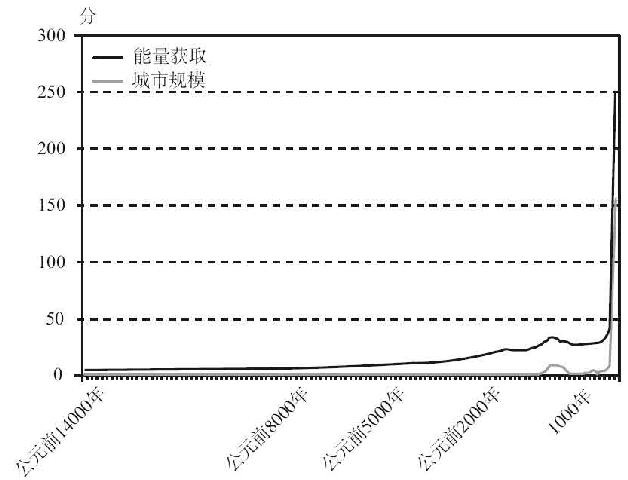

图4.2和图4.3分别标绘了西方和东方的能量获取情况和城市规模(以社会发展指数上的分数的形式表示),以及两者在对数–线性标尺上的对比(图4.4和图4.5则在线性-线性标尺上展示了同样的数据;可以看出同样的模式,不过对比不像对数标尺上那样鲜明)。能量获取曲线与城市规模曲线最引人注目的反差,似乎是:(1)城市规模曲线开始上升的时间比能量获取曲线要晚得多;(2)城市规模曲线比能量获取曲线不稳定得多。这两个反差很容易解释:城市规模是能量获取的功能之一。只有当能够达到某种水平的能量获取(每人每天7 000~8 000千卡),最大定居点的规模才会开始显著增长;然而一旦某个社会跨过了这个门槛,能量获取预算边缘相对较小的变化,就能对可用于组织较大的社会的能量数量产生巨大影响。

图4.2 公元前14000~公元2000年西方能量获取情况与城市规模在对数–线性标尺上的对比(以社会发展分数衡量)

图4.3 公元前14000~公元2000年东方能量获取情况与城市规模在对数–线性标尺上的对比(以社会发展分数衡量)

图4.4 公元前14000~公元2000年西方能量获取情况与城市规模在线性-线性标尺上的对比(以社会发展分数衡量)

图4.5 公元前14000~公元2000年东方能量获取情况与城市规模在线性-线性标尺上的对比(以社会发展分数衡量)

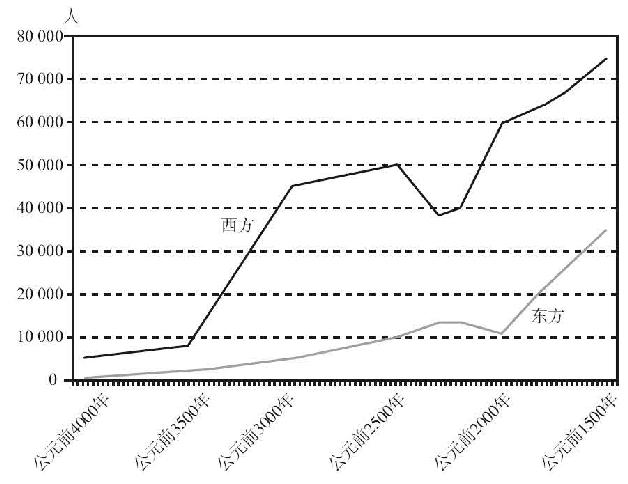

图4.6 公元前4000~前1500年东方和西方最大定居点规模

因此,无论在东方还是在西方,当能量获取水平达到每人每天大约11 000~12 000千卡时(见图4.6;西方于大约公元前3500~前3000年,东方于公元前2000~前1500年到达此水平),城市化的起步阶段历程很相似。在公元前第三个千年末期时,两者的定居点规模都出现了暴跌。西方发生了阿卡德、乌尔陷落和埃及旧王国衰败等危机,东方则出现了陶寺和山东早期城市的败落,尽管这些危机对东西方的能量获取状况都只产生了极微小的影响。

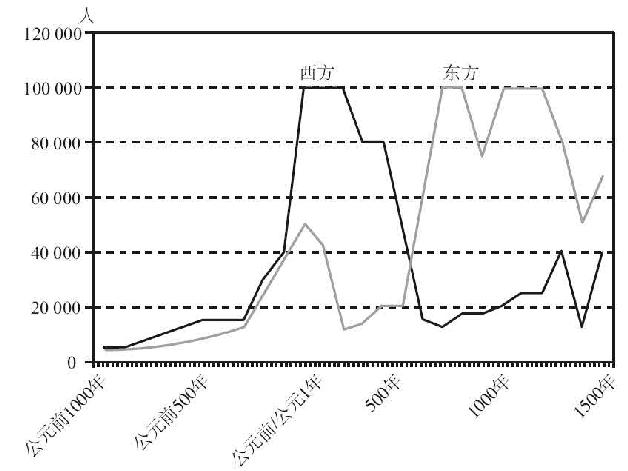

最近3 000年的变化甚至更为惊人(见图4.7)。无论在东方还是在西方,能量获取的增长率在公元前第一个千年都加速提高了,但城市规模的增长还要更快。能量获取似乎又出现了一个门槛,这回是略高于每人每天20 000千卡。跨过了这道门槛的社会,就能创造出有100 000人以上的城市。还有一道门槛是大约每人每天27 000千卡,跨过这道门槛,创造有50万~100万人口的超级城市便有了可能。公元第一个千年早期的大危机在东方和西方都造成了能量获取能力前所未有的锐减(在西方,公元100~700年降低了将近20%;在东方,公元100~300年降低了将近4%),但危机对城市规模的影响还要大得多:公元200~700年,西方的城市萎缩了85%以上;公元1~200年,东方的城市萎缩了75%以上。

图4.7 公元前1000~公元1500年东方和西方最大定居点的规模

公元第一个千年的中晚期,东方的城市规模急剧扩大。在其跨过了每人每天27 000千卡的能量获取门槛后,出现了堪与公元前第一个千年晚期的罗马相匹敌的城市。东方的能量获取水平在公元500~1000年增长了13%(从每人每天26 000千卡增至29 500千卡),但是东方的城市规模同样在这500年间增长了400%(从20万居民增长至100万居民)。公元第一个千年晚期颠覆了中国唐朝的战争几乎没有对能量获取水平产生什么影响,但的确在短期内造成城市规模下降了25%。

能量获取与城市规模的关系一直到了公元第二个千年都还在起作用。1200~1400年旧世界的第二次大变迁导致东方的能量获取水平下降了5%,但最大城市的人口下降了一半;在西方,能量获取水平未受影响,但城市规模萎缩了几乎2/3。